歌川広重ー名所江戸百景-全体解説

歌川広重(うたがわ ひろしげ)

歌川広重は、江戸時代後期を代表する浮世絵師です。

本名は安藤重右衛門です。別名で安藤広重とも言います。

歌川豊広に入門し、風景画を得意としました。

代表作の「東海道五十三次 保永堂版」は各地の宿場や自然を巧みに描きました。

庶民の旅への憧れを強く刺激しました。

広重の画風は繊細な色彩と叙情的な表現に特色があます。

雨や雪、夕暮れなど気象表現に優れています。

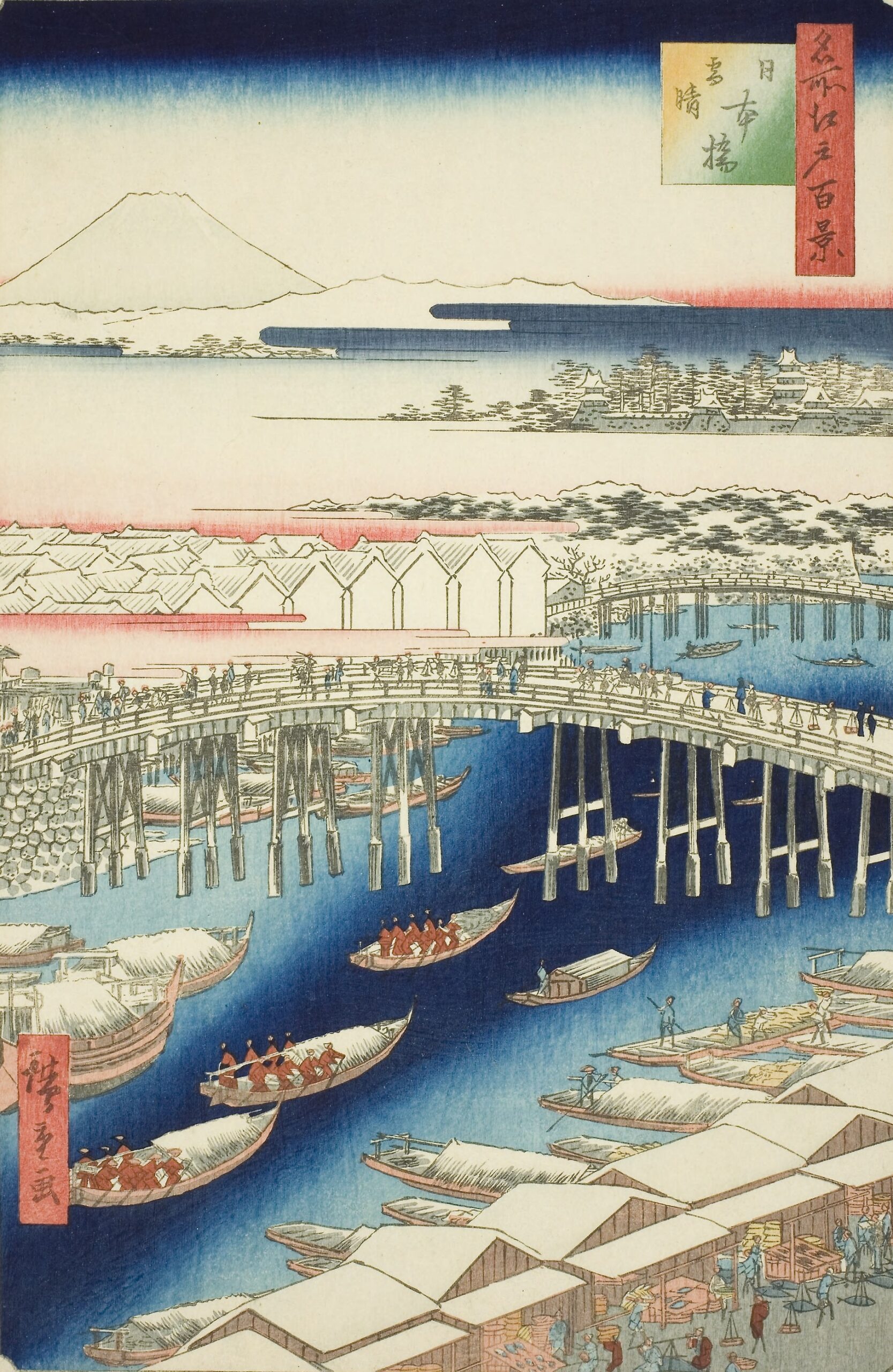

晩年の「名所江戸百景」では江戸の景観を大胆な構図で描き、ゴッホやモネら西洋印象派にも影響を与えました。

庶民の視点に寄り添った叙情豊かな風景画家として、現在も世界的に高い評価を受けています。

『名所江戸百景』の解説

『名所江戸百景』は、1856年から刊行が始まり、広重の死後である1858年まで制作が続けられた全119図の連作です。

江戸の四季折々の風景を「春・夏・秋・冬」の順に配列し、当時の人々に親しまれた名所や庶民の暮らしを鮮やかに描き出しています。

実際には「百景」を超えています、それは広重の旺盛な創作意欲と、江戸の風物を網羅しようとする意識の表れと思われます。

このシリーズの大きな特徴は、従来の名所絵を超えた斬新な構図と色彩感覚にあります。

手前に大きく橋や樹木を配置して、その向こうに広がる街並みや遠景を描き込み、画面に奥行きと躍動感をあたえています。

また、急な俯瞰や極端なクローズアップを駆使し、観る者の視点を自在に移動させる独創性が見られます。

これらの技法は、後にヨーロッパへ伝わり、印象派の画家ゴッホやモネらに多大な影響を与えました。

題材として描かれたのは、江戸の象徴である日本橋や両国橋、隅田川の河畔、浅草寺、上野、品川、芝などです。

当時の庶民が日常的に訪れた場所や祭礼の場でした。

中には桜や紅葉、雪景色、花火、夕立といった自然や気候を巧みに取り入れた図も多いです。

風景と人々の暮らしが一体となった情景が生き生きと表現されています。

特に「大はしあたけの夕立」や「亀戸梅屋舗」などは広重の傑作として知られ、世界的にも高い評価を得ています。

さらに注目すべきは、このシリーズが江戸庶民の目線に立ち、日常の楽しみや季節感を大切にしている点です。

権力者のための壮麗な風景ではなく、庶民が実際に歩き、遊び、生活した場面を情緒豊かに描いています。

当時の人々の共感を呼びました。江戸という巨大都市の魅力を再発見させています。

同時に都市文化の成熟を示す文化的記録としての価値も持っています。

『名所江戸百景』は、広重が亡くなった直後まで刊行され続け、彼の最晩年の集大成と位置付けられます。

その革新的な構図と抒情的な描写は、単なる風景画を超えて「江戸の記憶」として後世に伝わり、日本美術史に大きな足跡を残しました。

今日では国内外の美術館に数多く所蔵され、世界の芸術家や鑑賞者に影響を与え続けています。

特に海外の美術館に数多く所蔵されています。第二次大戦の東京空襲で被害で焼けてあまり残っていません。

しかし、海外の収集家により大切に保管され海外の美術館に残っています。

広重の人生の主体は、江戸の風物です。東都名所絵を36歳から出版し、死去するまで描いています。

62歳で死去しなければ「名所江戸百景」と「続 名所江戸百景」が完成したかもしればせん。

約3年で118図なので、あと3年長生きできれば可能と思います。

<参考>

作品 開始 終了

東都名所 1832年 36歳 1838年 42歳

(全50図)

東海道五十三次

保永堂版 1833年 37歳 1834年 38歳

行書版 1839年 43歳 1842年 46歳

隷書版 1847年 51歳 1852年 56歳

(全55図)

名所江戸百景1856年 60歳 1859年 62歳

(全119図)

名所絵図は江戸に多数題材有ったこと以外の理由を6つ挙げます。

1つは、江戸の庶民が気楽に遊びに行ける距離に多数存在します。

2つは、参勤交代の武士が土産と記念に購入したからです。

3つは、各地から観光や商用で江戸に来た地方の庶民の土産です。

4つは、江戸の「風俗」「文化」「年中行事」「名物」「人物」の資料としての価値があります。

5つは、浮世絵の価格が安く、ランチの価格レベル購入できたからです。

6つは、浮世絵が土産として、軽く、持ち運びしやすいものだからです。

今回の掲載の順番は「春・夏・秋・冬」としました。

コメント