歌川広重-名所江戸百景-14-春-日暮里寺院の林泉 解説

現在の住所:荒川区西日暮里3丁目 修性院

緯度経度 :緯度35.7287:経度139.7705

出版 :1857年2月 年齢:61歳

解説

<1> はじめに

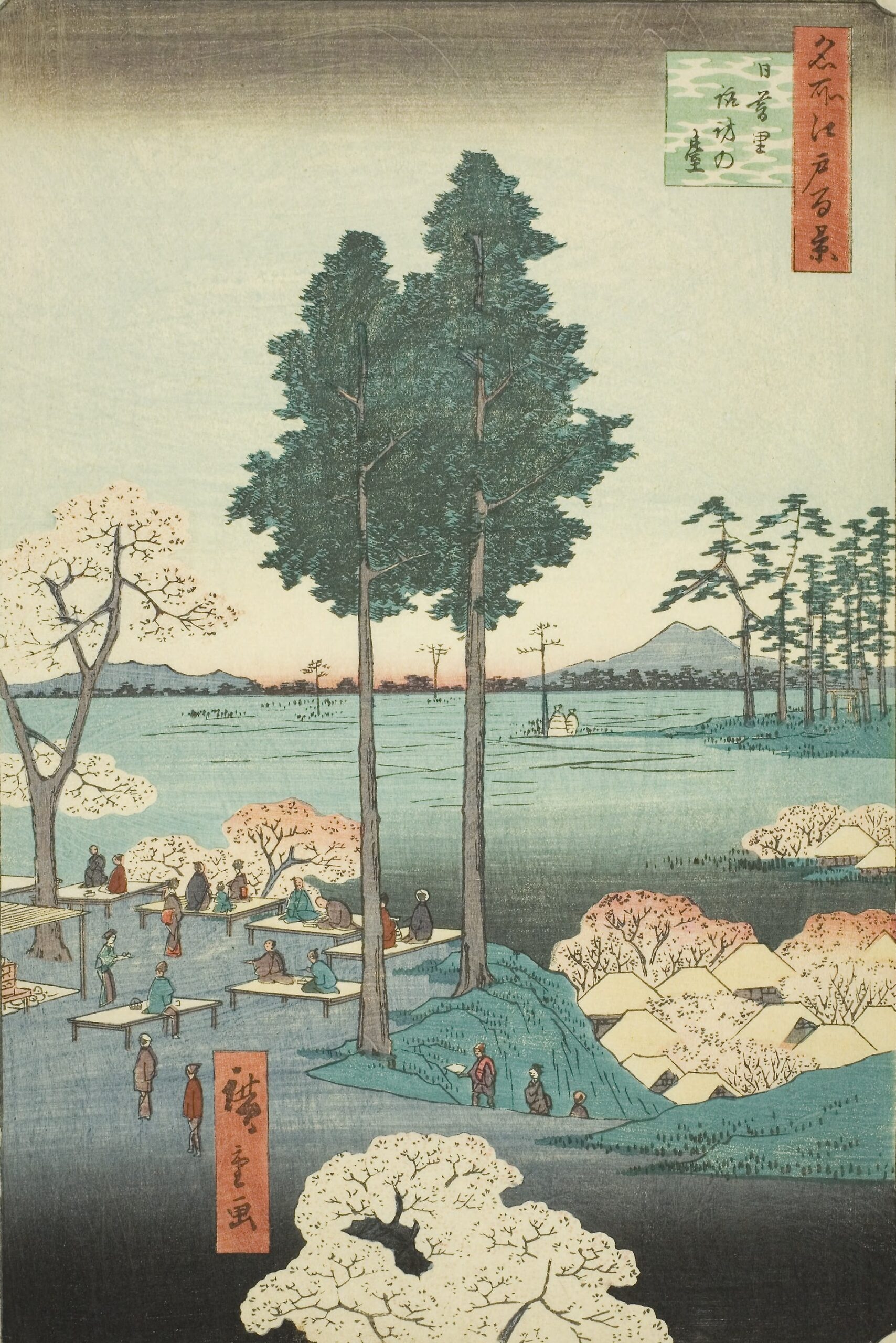

「日暮里寺院の林泉」は、谷根千エリア(谷中・根津・千駄木)の一角、日暮里の寺院群とその背後に広がる林泉の景観を描いたものです。

江戸の人々にとって日暮里は、寺町であると同時に、豊かな自然と庭園文化を楽しむ行楽地でした。

広重は、木立の中に佇む寺院と、流れる水をたたえる池泉を組み合わせ、江戸の人々が愛した「都会のオアシス」の風景を巧みに表現しています。

<2> 日暮里とは

「日暮里」の名は「一日ここで過ごすと日が暮れてしまうほど見どころが多い」ことに由来します。

江戸庶民にとっては散策と景観を楽しむ絶好の地でした。

江戸時代、日暮里には多数の寺院が集まり、まるで一つの「寺町」を形成していました。

根岸・谷中とつながるこの一帯は、檀家を持つ武家や町人の信仰の場でもありました。

江戸の富裕層や文化人の中には、日暮里の寺院やその周辺に林泉庭園(池や滝を配した庭園)を造営し、四季の自然を楽しむ習慣がありました。

日暮里には青雲寺・修性院・妙隆寺・南泉院・浄光寺・養福寺など多くの寺院が並び、それぞれ桜やツツジを植えた庭園を作って人々に公開していました。

花の見事さはこの地域を「花見寺」と総称するほどでした。

<3> 絵の見どころ

林に包まれるように佇む寺の伽藍は、静謐さを漂わせています。

雑踏から離れた「心のやすらぎの場」としての寺町の姿を映し出しています。

前景には水を湛える池、あるいは流れが描かれています。

林泉庭園の象徴であり、参拝者が四季折々の風景を楽しめたことを物語っています。

人工的な建造物である寺院と、自然の林泉が見事に融合し、江戸人の「庭園趣味」「風流心」が込められた構図となっています。

木々の緑の深さや水面の輝きからは、夏から初秋にかけての清涼な雰囲気が感じられます。

暑い江戸の夏をしばし忘れる避暑地のような風景です。

この舞台は青雲寺説と修性院説がある。

画面右枠からわずかに覗く帆船型に刈り込んだ木がある。

この木は『絵本江戸土産』『江戸名所図会』 ともに描かれており、修性院の庭としてこの木を描き込んだのだろうと思われる。

手前の桜は枝垂れ桜です。

<4> 江戸庶民にとっての日暮里寺院

庶民は参詣を兼ねて寺院を訪れ、庭園散策や池の風景を楽しみました。

信仰と娯楽が結びついた江戸らしい生活文化が息づいています。

多くの俳人や書画家、文人が日暮里の寺や別荘に集まり、句会や雅会を催しました。

自然と文化の交流地でもあったのです。

殿様や豪商の下屋敷が多く構えられたこの地域は、林泉庭園の名所です。

庶民が間近に「大名庭園の縮図」を楽しめる稀有な場所でした。

<5> 現代に残る日暮里寺院の風情

今も台東区谷中から荒川区日暮里にかけては寺院が密集し、「寺町」の面影を残しています。

代表的なものに諏訪神社、経王寺、延命院などがあります。

江戸の庭園そのものは失われたものも多いですが、谷中・根津・千駄木地域の坂道や緑地には当時の雰囲気が漂っています。

現代の日暮里は寺町であると同時に、繊維街やレトロな町並みを残す観光地としても人気です。

古きと新しきが共存するのは、江戸時代から続く「多彩な文化を包み込む土地柄」の延長と言えます。

<6>観光ガイド

①日暮里駅から寺町散策

駅を出てすぐに寺院群をめぐりながら、江戸の雰囲気を味わえます。

②谷中霊園と寛永寺

日暮里の林泉文化を象徴する寺院群を堪能できます。桜の名所でもあります。

➂谷中銀座商店街

江戸の物見遊山文化を現代に引き継ぐ、食べ歩きと買い物の楽しがあります。

➃文人墨客の足跡探訪

正岡子規や森鴎外など、近代文人の旧居跡も点在しており、文化散策に最適です。

コメント