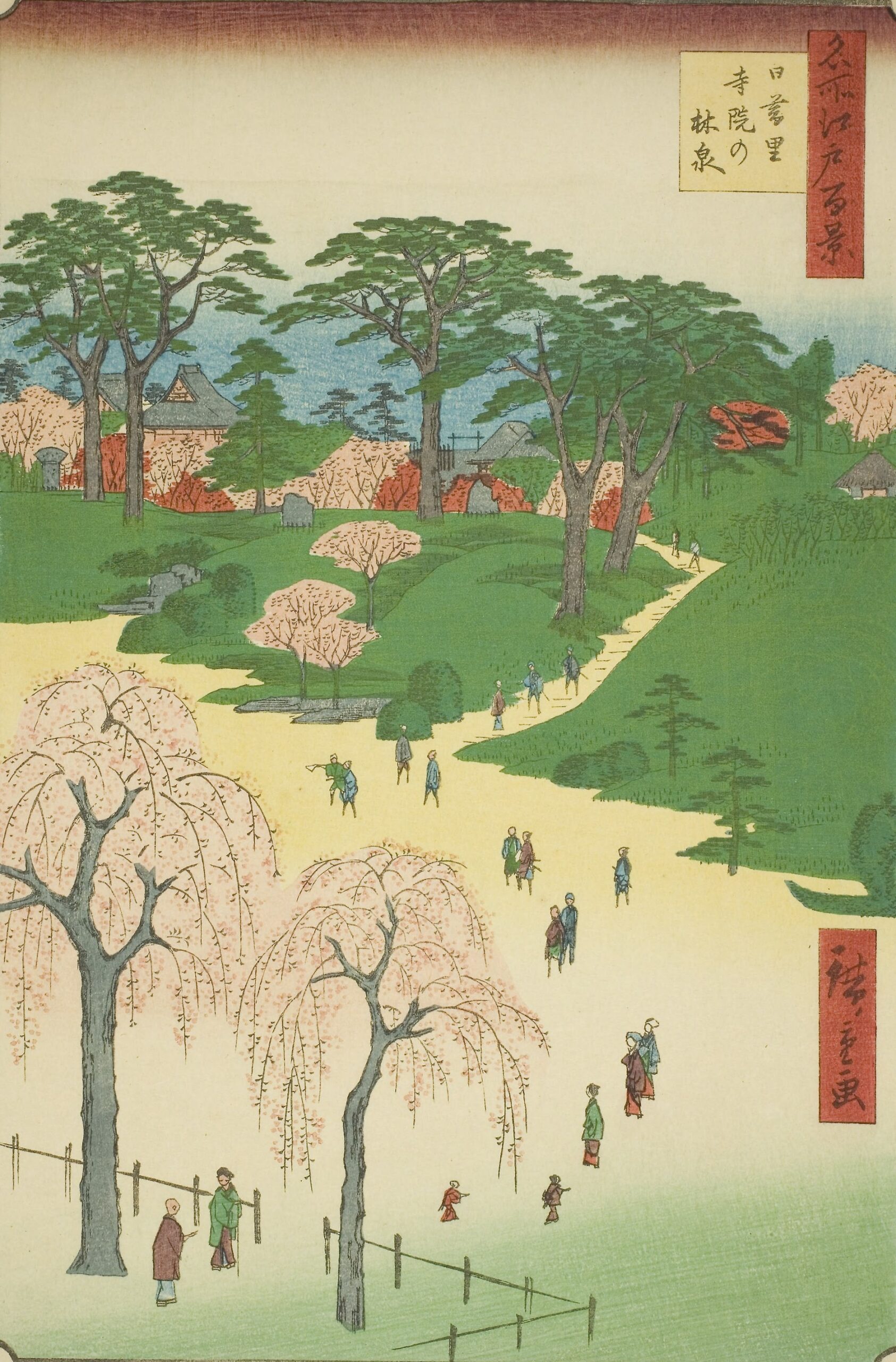

歌川広重-名所江戸百景-13-春-下谷廣小路 解説

現在の住所:台東区上野3丁目 松坂屋

緯度経度 :緯度35.7102:経度139.7745

出版 :1856年9月 年齢:60歳

解説

<1> はじめに

「下谷廣小路」は、江戸の下町文化と交通の要衝を鮮やかに描き出した作品です。

にぎやかな町人文化が息づく場所であり、広重は往来する人々や町並みを通して江戸の活気を表現しました。

「廣小路」とは火除地(ひよけち)に由来する広場のことです。

江戸の町は度重なる大火に見舞われたため、火の延焼を防ぐ目的で広い道や空き地が設けられました。

その空間が人々の生活に取り込まれ、賑わいの中心となったのが「廣小路」です。

<2> 下谷広小路とは

下谷は現在の台東区上野から浅草にかけての地域です。

江戸時代、上野寛永寺の門前町として栄え、多くの町人や職人が暮らしました。

火除地として設けられた広小路は、江戸の交通や商業の要所に発展しました。

市場や芝居小屋、露店が立ち並び、江戸っ子たちの社交場となりました。

江戸の「山の手文化」が武家屋敷や大名庭園を基盤とするのに対し、下谷の広小路は町人文化の象徴です。

芝居や見世物小屋、屋台が集まり、庶民の娯楽を支えました。

<3> 絵の見どころ

広重は通りを行き交う人々を細やかに描写しています。

買い物客、芝居小屋に向かう群衆、商人の姿などが活気を伝えます。

広小路には仮設の芝居小屋や見世物小屋が多く並び、賑やかな看板や幟が描かれています。

当時の大衆文化の息吹を感じられる場面です。

道がまっすぐ伸び、両側に町屋が立ち並ぶ構図です。

火除地の広さを生かした空間が、江戸の都市計画と庶民生活の交錯を示しています。

人々が楽しげに行き交う姿は、ただの風景ではなく「庶民の日常」と「娯楽の場」が一体となった江戸の独特な魅力を映しています。

寛永寺に向かう広小路が主体です。

広小路の呉服屋松坂屋を大きく描いています。

名古屋に始まる呉服商伊藤屋が、1768年 に上野の松坂屋を買収して営業した呉服屋です。

店前に立つ屋根付きの看板には「呉服云々」と書かれています。

中央やや左の建物は髪結床です。

<4> 江戸庶民にとっての広小路

広小路は芝居小屋や寄席、見世物小屋の立ち並ぶ娯楽の拠点です。

猿回しや講談、浄瑠璃といった庶民文化がここから発信されました。

通りには屋台や露店が並び、団子や寿司、駄菓子などを楽しめました。

江戸の「食べ歩き文化」は、広小路のような場所から育まれました。

下谷広小路は上野と浅草の中間に位置し、多くの人や物が行き交う場でもありました。

旅人や商人にとっても立ち寄りやすい便利な場所でした。

<5> 現代の下谷広小路を歩く

現在の台東区上野や御徒町一帯に「広小路」の地名が残っており、当時の記憶を伝えています。

「上野広小路駅」という駅名にもその歴史が反映されています。

現代の上野・御徒町は百貨店や飲食店が並び、江戸の時代から続く「商業と娯楽の街」としての役割を維持しています。

上野恩賜公園や不忍池、浅草へのアクセスの良さも相まって、広重が描いたような「人の集まるにぎやかな場所」としての性格は今も健在です。

<6>観光ガイド

①上野広小路駅周辺散策

現代の繁華街を歩きながら、江戸のにぎわいを想像できます。

②御徒町の商店街

江戸時代の職人町の伝統を引き継ぐ買い物の場です。

➂上野恩賜公園

広小路からすぐ、寛永寺や博物館、美術館が点在する文化の場所です。

➃浅草への道

江戸時代同様、広小路を経由して浅草寺を訪れるルートは観光にも最適です。

コメント