御油宿から吉田宿まで10.3km 北緯34度46分00秒 東経137度23分23秒

吉田宿は、東海道五十三次の江戸側から数えて34番目の宿場です。

601年の伝馬朱印状があり、東海道が設定された当初からの宿場でした。

江戸の日本橋より西方約287kmに位置します。

東の二川宿とは1里約6.1km、西の御油宿とは約10.5km離れております。

町並は23町約2.6kmの長さです。

吉田城城下町と湊町(吉田湊、船町)を合わせた宿場町でした。

表町12町と裏町12町の計24町で宿を構成されています。

本陣が2軒、脇本陣が1軒、旅籠は65軒でした。

戸数は約1,000軒です。

人口は5,000から7,000人です。

飯盛女が非常に多くいました。

本陣のあった札木町は吉田城大手門のそばにありました。

人馬継立の問屋場もあったため、中心として賑わいました。

現在の愛知県豊橋市中心部になります。

豊橋市は、三河地方における経済・交通の中心です。

市の人口は約37万人で愛知県内5番目の都市です。

中世から江戸時代まで市の中心部は吉田です。

吉田という地名は全国各地にあったため、三州吉田と呼ばれています。

吉田は豊川と朝倉川の合流地点であり、渥美郡、宝飯郡、八名郡の境目に当たります。

幕末の石高は7万石で、岡崎藩や西尾藩を上回って三河国内では最大でした。

①「保永堂版」

目の前は豊川です。

豊川にかかるのは豊川橋(吉田大橋)です。

この橋は長さ220メートルの大きな橋です。

右は吉田城の天守閣でsy。

城には升目状に足場が組まれています。

左官職人が壁の補修を行っています。

足場の上方には、鳶職人が遠くの景色を楽しんでいます。

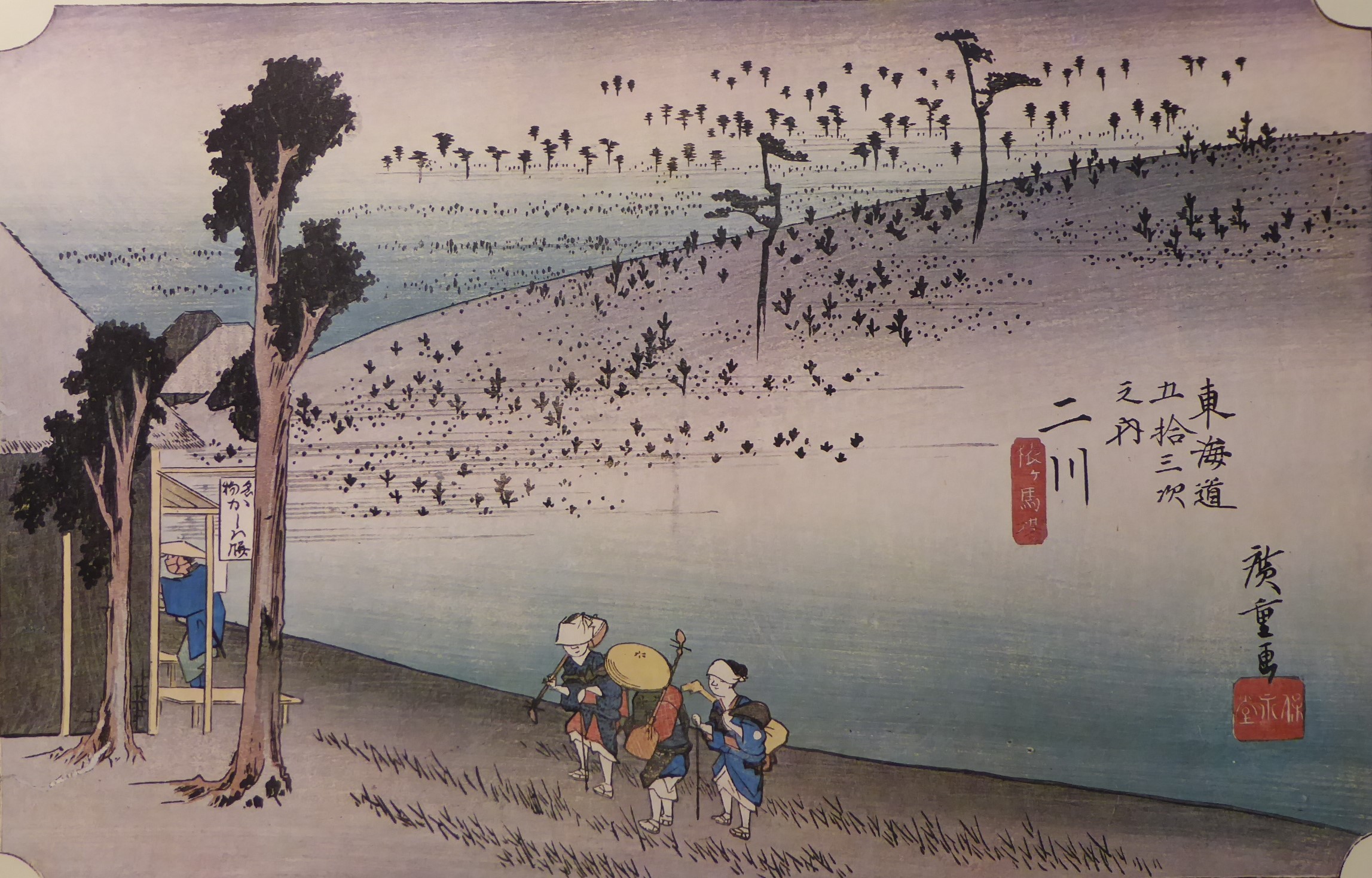

②「行書版」

吉田大橋から今橋城(吉田城)を眺める構図です。

白帆の船が並び、豊川の水量の豊かさがわかります。

また、吉田橋の大きさが実感できます。

③「隷書版」

6月15日 天王祭りとあります。

祭りのにぎやかさが表現されています。

④「北斎版」

吉田大橋から遠くの山並みを眺めています。

ここでは、吉田城の方角が描かれていません。

⑤「旅画像」

本陣跡の石碑です。

東海道400年祭りイベントののぼりです。

⑥「スタンプ画像」

JRの駅イベントスタンプです。

保永堂版

行書版

隷書版

北斎版

旅画像

スタンプ画像

コメント