歌川広重-名所江戸百景-5-春-両ごく回向院元柳橋 解説

現在の住所:墨田区 両国2丁目 回向院

緯度経度 :緯度35.6949:経度139.7932

出版 :1857年5月 年齢:61歳

解説

<1> はじめに

「両ごく回向院元柳橋」は、隅田川東岸の両国エリアにある回向院と、その周辺の柳橋界隈を題材にしています。

江戸の人々にとって回向院は信仰の場であると同時に、両国橋周辺の盛り場と隣接する賑わいの地でもありました。

<2> 回向院と柳橋とは

回向院は1659年、明暦の大火で亡くなった数万人の犠牲者を弔うために建立されました。

明暦の大火は1657年正月に本郷丸山町の本妙寺で出火した。

火災は焼失町400余町、死者10万余人と江戸城本丸を焼失した。

江戸最大規模の災害を機に、庶民のための追善供養の場として造られた寺です。

広大な境内は、江戸庶民にとっての心の拠り所でした。

動物供養でも知られ、象や犬などの碑が残ることからも、その懐の深さが感じられます。

両国橋の袂に位置したため、人々の往来が絶えず、信仰と行楽の両面で人気を集めました。

柳橋は寛永年間に架けられた橋で、神田川が隅田川に注ぐ地点にありました。

川辺に柳が多く植えられていたことから「柳橋」と呼ばれるようになりました。

江戸後期になると、柳橋は花街として発展しました。

浅草新吉原に比べて規模は小さいものの、洗練された雰囲気があり、文人墨客や通人たちに愛されました。

ここで船遊びを楽しみ、芸者を伴う宴席が江戸の粋とされました。

隅田川の舟運拠点でもあり、料亭に直接船で乗り付ける「舟遊び文化」が生まれました。

1657年正月に本郷丸山町の本妙寺で出火した火災は焼失町400余町、死者10万余人と江戸城本丸を焼失した。

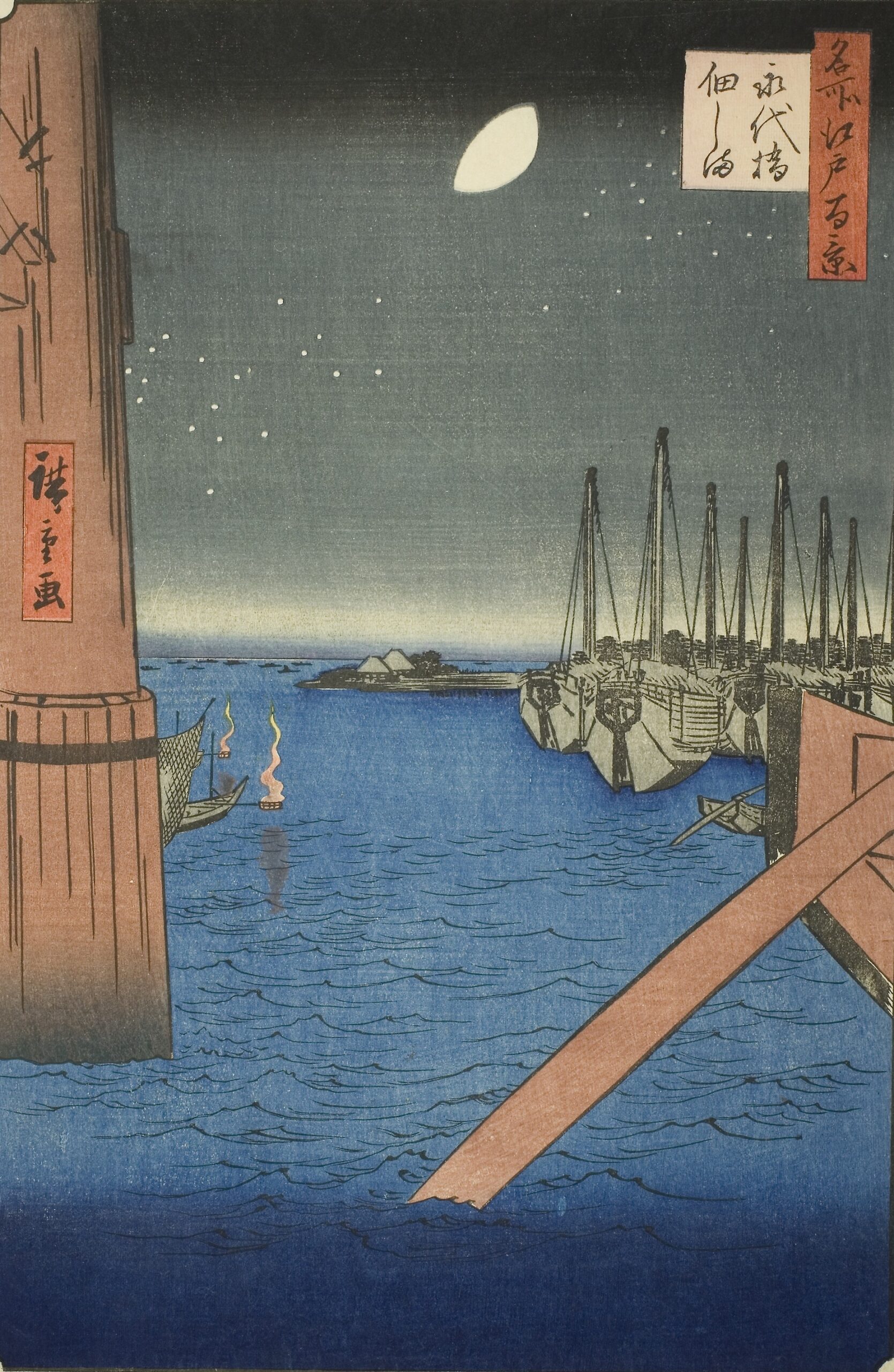

<3> 絵の見どころ

画面には大きく川が広がり、その流れを跨ぐ柳橋と回向院の建物が見えます。

広重は水辺の空間を大胆に描き出し、江戸の開放感ある風景を表現しています。

一方に回向院の伽藍、もう一方には料亭や柳の並木があります。

信仰と娯楽が並立する江戸独特の街並みの対比が面白いところです。

川面を行き交う船や、川辺を歩く人々の姿から、江戸庶民の生活感がにじみ出ています。

広重は単なる名所絵ではなく、人々の息づかいを伝える風景画家だったことがわかります。

目の前の大きな川が隅田川です。中央の船2隻は高瀬船です。左下に筏があります。

中央のアーチの橋が元柳橋です。元柳橋の先に多数の柳が見えます。

元柳橋の名称は、元来は柳橋と呼ばれていました。

この橋の北の神田川の河口に架けられた橋の名称も柳橋と付けられたために、元柳橋となりました。

左の大きな櫓の太鼓は朝と相撲が終わった時に鳴らされました。

<4> 江戸庶民が感じた魅力

火災や飢饉、疫病と隣り合わせだった江戸の庶民にとって、回向院への参拝は心を落ち着ける大切な習慣でした。

隅田川に架かる両国橋周辺は花火大会や見世物小屋が並ぶ盛り場です。

回向院から歩いてすぐの距離に「江戸随一の娯楽空間」が広がっていました。

柳橋は吉原のような大規模な遊郭ではなく、川辺での粋な遊びが楽しめる場所です。

船遊びや料亭での宴席は、通人たちにとって自慢の場でもありました。

<5> 現代の回向院と柳橋

回向院は現在も両国駅近くに残り、境内には相撲に関する碑や動物供養塔があります。

両国国技館と並んで訪ねやすいスポットです。

柳橋界隈は現代では花街としての姿は失われました。

神田川と隅田川の合流点に架かる「柳橋」が復元され、料亭や和食店が点在します。

江戸情緒をしのぶことができます。

隅田川テラスの川沿いの遊歩道からは、広重が描いたような水辺の眺望を楽しめます。

夕暮れ時の散策がおすすめです。

<6>観光ガイド

①回向院参拝

江戸大火の犠牲者を祀る歴史を学びつつ、静かな境内を歩く。

②両国国技館

江戸の娯楽と現代の相撲文化を一度に体感できます。

➂柳橋界隈の料亭での食事

江戸の粋を受け継ぐ老舗で舟運文化を追体験できます。

➃川辺散策

隅田川と神田川の合流点からの眺望は絶景です。

広重の絵を手に歩けば感慨もひとしおです。

コメント