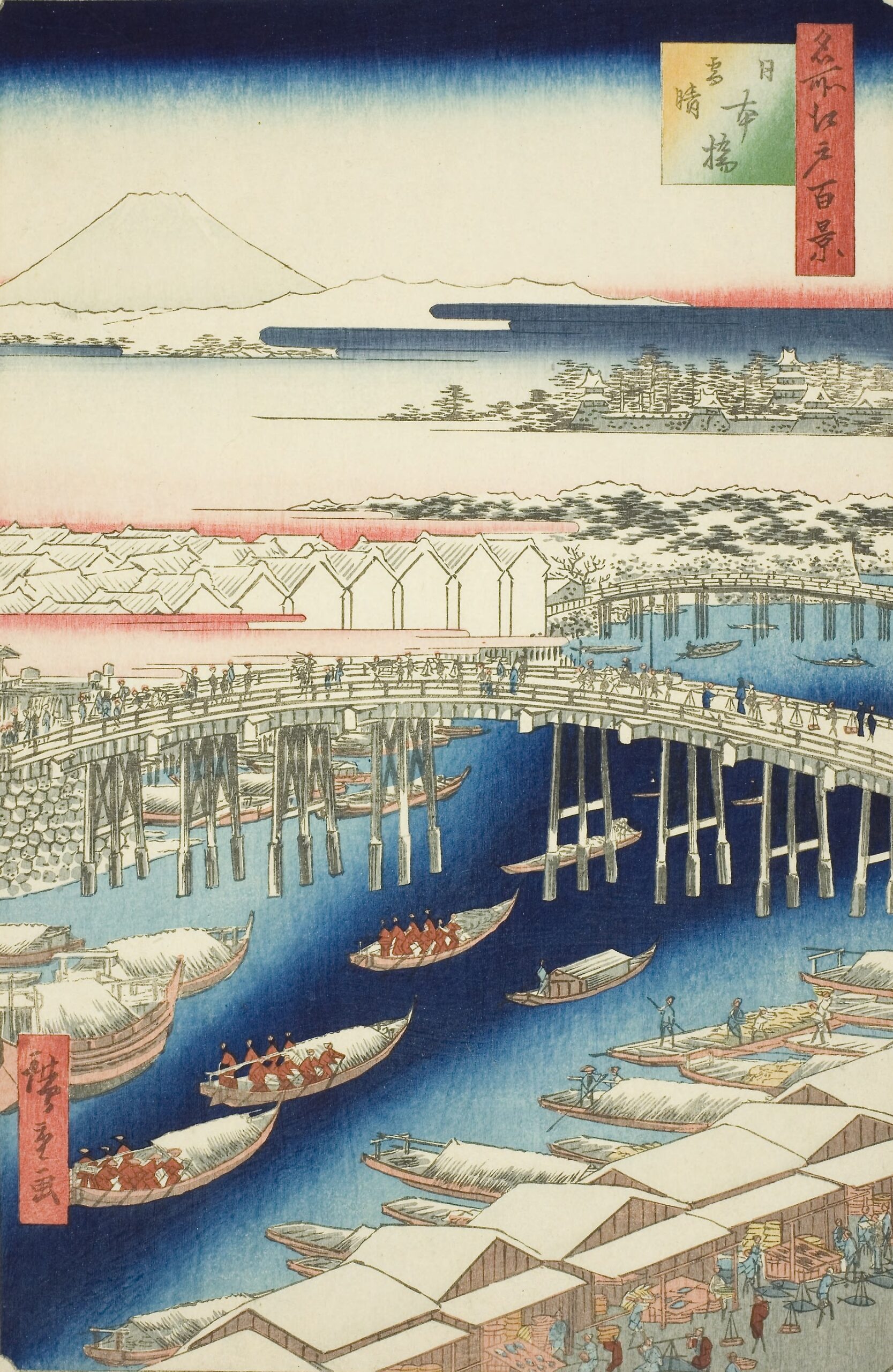

歌川広重-名所江戸百景-2-春-霞がせきの解説

現在の住所:千代田区 霞が関2丁目霞が関坂

緯度経度 :緯度35.6749:経度139.7412

出版 :1857年1月 年齢:61歳

解説

■ はじめに

「霞がせき」は、江戸城に近い官庁街の一角を題材にした作品です。

雪や桜といった華やかな場面ではありませんが、坂道の遠近感を活かした大胆な構図と、武家屋敷が並ぶ重厚な雰囲気が特徴です。

江戸の政治と文化の中心を象徴する場面として、多くの人に親しまれてきました。

■ 霞が関とは

日本武尊が奥州の蝦夷に対する防備として関を築いた場所です。

ここからの眺望は雲霞のごとく周囲の景観を一望できたことから「霞ヶ関」の地名が付けられました。

江戸時代には霞ヶ関の坂道を挟んで南側(右)に松平美濃守(福岡藩黒田家)の上屋敷がありました。

北側(左)は松平安芸守(広島藩浅野家)の上屋敷がありました。

江戸城外郭の南に位置し、御門(桜田門や虎ノ門など)と隣接していたため、防衛上も重要な場所でした。

江戸時代、この地には譜代大名や旗本の上屋敷がずらりと並んでいました。

坂道の両側に広がる白壁や黒塀の連続は壮観で、庶民にとって「権威の象徴」ともいえます。

明治維新の後、武家屋敷は取り壊され、官庁街として再整備されました。

現在の霞が関は日本の行政の中枢です。

外務省・財務省・文部科学省などの省庁が建ち並んでいます。

■ 絵の見どころ

坂道を斜めに切り取り、画面奥へと視線が吸い込まれていくような遠近感を表現しています。

両側にそびえる武家屋敷の塀が画面をリズムよく区切り、壮大さと緊張感を生み出しています。

空の淡い色調は、霞が漂う朝の雰囲気を表しています。

遠くがかすみ、近景から中景へと視線が柔らかく移行することで、坂の奥行きを強調しています。

画面下部には、武士や町人らしき人々の小さな姿が描かれています。

権威的な空間であっても、庶民や往来する人々の生活感がにじみ、江戸の現実の息づかいを伝えています。

高い塀や門構えが連なり、江戸城下の要所としての威厳を表しています。

この重厚な雰囲気は、浮世絵に描かれる花見や名所の景観とは異なる緊張感をもっています。

正月の風景です。

「裃姿の武家は正月の挨拶参り」「羽子板を持った母子」「凧揚げ」「門松」「万歳の才蔵と太夫」

「こはだの鮨売り」「太神楽」「不要になった扇を買い取る払扇箱買い」の人々など正月の風俗が描かれています。

■ 江戸庶民が感じた魅力

霞が関は庶民にとって近寄りがたい場所でした。

武家社会の象徴であり、日常生活とは一線を画す空間です。

浮世絵を通じて「江戸の権威」を鑑賞することは、庶民にとって一種の非日常体験でした。

坂道と霞が生み出す景観は、政治の中心地であると同時に、純粋に「江戸らしい美」として楽しまれていました。

季節の霞が立ちのぼる幻想的な情景は、当時の人々の心を惹きつけたことでしょう。

■ 現代の霞が関を歩く

現代の霞が関は日本の行政の中心です。

国会議事堂や最高裁判所にも近く、政治と司法の中枢が集まっています。

江戸時代の屋敷跡を示す案内板や石碑が各所に残っており、広重が描いた武家屋敷の並木坂を思い浮かべながら散策することができます。

周辺には当時から残る江戸城の門が現存します。

往時の雰囲気を伝えています。

特に桜田門は、歴史的事件の舞台ともなった場所であり、霞が関散策の重要場所です。

■ 観光ガイド

①国会議事堂

明治以降の日本の政治史を象徴する建物です。

外観の見学だけでも迫力があります。

堂内の見学は個人であれば予約不要です。

当日「参議院参観受付所」で申し込みます。

②桜田門

江戸城の外郭門として残る貴重な遺構です。

歴史散策と併せて楽しめます。

➂日比谷公園

霞が関のすぐ隣に広がる緑のオアシスです。

散策の合間に訪れるのに最適です。

➃省庁の建築群

近代建築から現代建築まで、日本の官庁建築の変遷を見比べられます。

コメント