品川宿から日本橋まで7.9km 北緯35度41分01秒 東経139度46分28秒

日本橋は江戸で最初に町割りが行われた場所にあった川に架けられた木造の橋です。

その後何代にもわたり掛け替えられ、現在のものは1911年に完成したものです。

現在の橋は東京都中央区の日本橋川に架かり、石造りの2連アーチ橋となっています。

橋の名前は、日本国中の人が集まって架けたことから、日本橋と名付けられました。

この最初の橋は、木造の太鼓橋でした。

日本橋を基点として、五畿七道が整備され一里塚が築かれました。

1618年に最初の架け替えが行われました。

日本橋は人通りが多かったため、歌舞伎の興行の案内などの高札が立てられました。

現在の日本橋は米元晋一が設計し、妻木頼黄が装飾を担当したものです。

石造2連アーチ橋であり、橋長49mメートル、橋幅28m、アーチ径間が21mです。

壁石は「切石積み」で、翼壁上に湾曲形の「袖壁」をめぐらせています。

装飾用材は全て青銅で、橋の中央及び橋台部の4隅に「花形ランプ付方錘柱」を建て、各柱座に麒麟の像を配置しています。

橋の本体はルネッサンス式橋梁です。

そこに和漢洋折衷の装飾が調和しています。

現在の日本橋は、技術的にも意匠的に優れた明治期を代表する石造アーチ道路橋です。

1999年に国の重要文化財指定を受けました。

橋の上は中央通りが通っています。

日本橋は江戸時代から東海道の基点とされていました。

1873年12月20日、明治政府は太政官達で各府県ごとに「里程元標」を設けることを定めました。

1911年政府は当時の道路法施行令に基づいて、日本橋の架橋工事を行った際に橋の中央に「東京市道路元標」を設置した。

1919年に制定された旧道路法で「東京市道路元標」の位置は日本橋の中央と定められています。

「国道の起点は日本橋」とされています。

「東京市道路元標」の役割を担った物体は、道路元標としてだけでなく同時に東京都電の本通線の架線の柱としても利用されていました。

1972年に道路改修を行った際に日本橋の北西に「元標の広場」が造られそこに移設されました。

その柱状の元標が撤去された跡には、その代わりに「日本国道路元標」が埋め込まれました。

日本橋は江戸幕府開府から幕末に至るまでの間に幾度も焼け落ちています。

まず1657年「明暦の大火」により全焼しました。

江戸時代に日本橋が焼けたことは10回を数えました。(全焼8回、半焼2回)。

路面電車を通すことが決まっていた路面はわずかにアーチを描き、橋脚と橋台は山口県産の名石、側面は真壁石、アーチ部分と道路の表面は稲田石を使っています。

内部は、最も荷重の掛かる両端がコンクリートで、さほど荷重の掛からない中央部分が煉瓦です。

推定寿命は1000年とされています。

橋柱の銘板にある「日本橋」の揮毫は徳川慶喜のものです。

現在の日本橋は20代目であり、国の重要文化財に指定されています。

開通当初は批判的な批評が多く、石橋の時代遅れさや和洋折衷の中途半端さが批判されていました。

現在、周辺の企業や住民が力をあわせ、名橋「日本橋」保存会 を組織して、橋の清掃などを行っています。

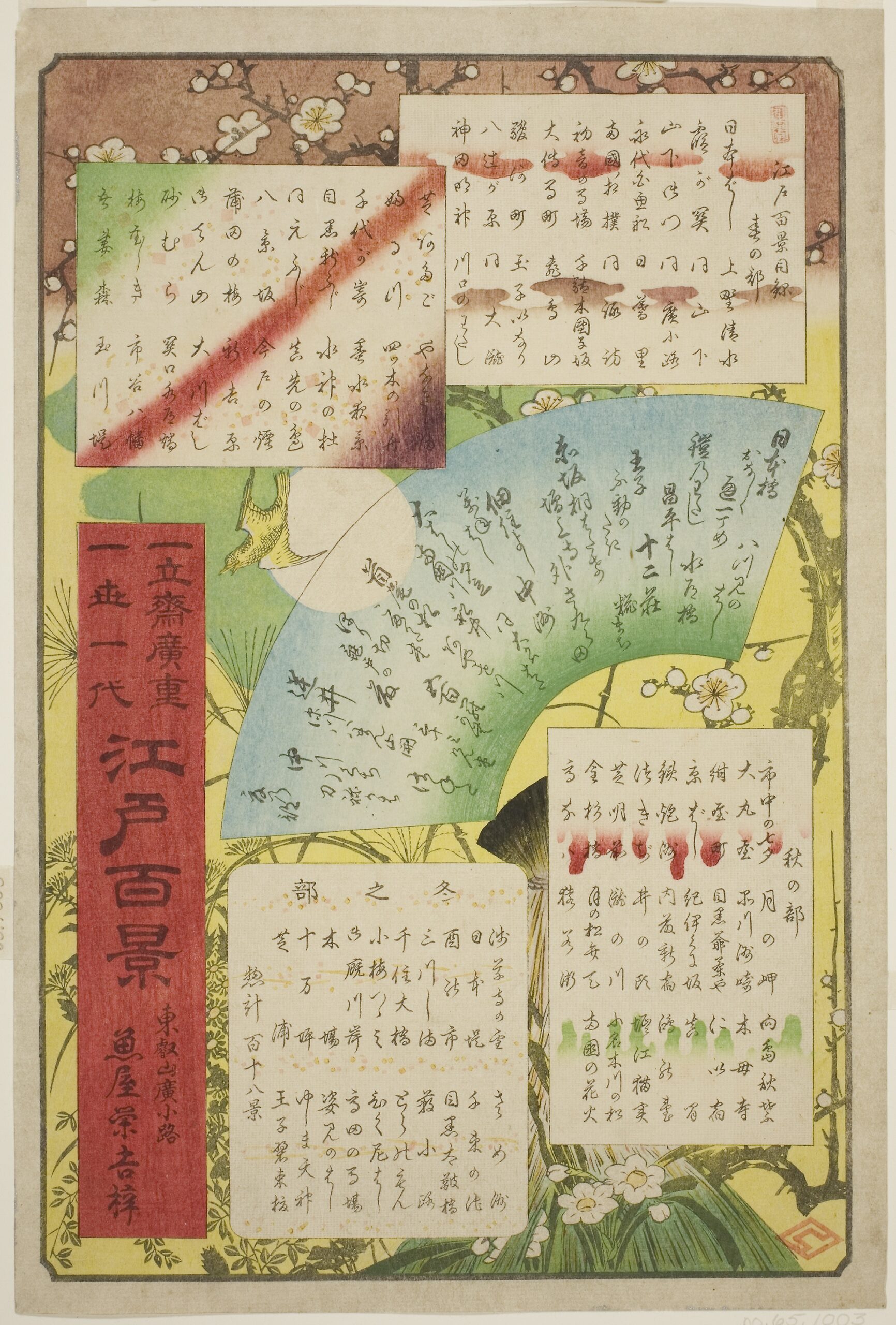

①「保永堂版」

東海道の起点の日本橋の朝の景色です。

朝早く大名行列が日本橋を渡り始める様子です。

「お江戸日本橋七ツ立ち」の大名行列です。

大名行列は朝は早い旅立ちです。

移動に多くの資金が掛かるため、宿場間の移動も速足です。

宿泊費用の節約に努めています。

先箱持ちを先頭に毛槍と続き、陣笠の従士たちが整然と列をなしています。

手前に魚河岸があります。

現在の魚河岸は築地に移り、さらに豊洲へ移転しました。

魚河岸で仕入れた魚屋がこれから売り歩きます。

②「行書版」

まだ暗い早朝の日本橋の景色です。

手前の石畳は隙間だらけで荷車等は通リづらい感じがします。

遠方に民家の物干し台が多数確認できます。

③「隷書版」

日本橋の橋の上で昼間のにぎやかな様子を描いています。

川岸に米蔵がぎっしりと並んでいます。

④「北斎版」

日本橋の橋の中央を元気な魚屋が大きな魚を持ち上げて移動しています。

交通量が多いのでいつも混雑しています。

⑤「旅画像」

日本橋です。

夕暮れで暗いです。

⑥「スタンプ画像」

JR東京駅のスタンプです。

保永堂版

行書版

隷書版

北斎版

旅画像

スタンプ画像

コメント